#189 Substack

本書いてて重要なパートがやって書けた気がする。

前回記事:[Daily Topics]Astart「左利きのエレン」のアートオークションが始まったっぽい

解説ラジオ:ラジオで聞くならこちら

English ver:英語訳してくれていた方が電通に転職されてしまいました。つまり、このメルマガを英訳していると電通にい行けるってことです。Help Needed!!

This newsletter is now being translated into English on the same day. I'm really grateful for the instant translation !

Web3.0の現在地

少し数字を見てみましょう。

現在のWeb3.0人口は暗号通貨の保有者などから推測されるに1.2億人程度となっています。

この数をインターネット人口と比較すると、ちょうど1998~2000年ごろのインターネットに該当します。以下はインターネット人口と暗号通貨を保有している人口の図です。

1998年で言うと、Appleが最初のmacを完成させたぐらいのタイミングであり、Web3.0が一般層から遠い存在であることがわかります。

インターネットとスマホの過去の二つの大きなテクノロジーの一般層への広がりスピードをベースに考えると、テクノロジーが一般層に実感値を持って浸透するのは10億人のユーザー数を突破してからという分析もあります。

現在のインターネットと比較した時のWeb3.0の規模感は1/10といったところですが、逆に見ればこれから10倍以上に伸びる可能性がある市場とも捉えることができ、現在この領域に大量のお金と人材が流れ込んでいます。

なぜWeb3.0領域にこれほどのリソースが集まっているのか、この理由を説明するために、これまでインターネットに関わってきた方々がWeb2.0をWeb3.0に進化させようとするIT業界内からの**「内側」からの圧力と、インターネット業界の外側からくる誰もが賛成せざるを得ないような社会正義が求める「外側」からの圧力**という観点からWeb3.0が推し進められる理由を見ていきます。

【内圧的側面】Web2.0で浮き彫りになった課題、なぜWeb3.0が重要か

本書の冒頭にて、「Web3.0はインターネットを根本的に作り直して、もっと便利にしようという世界的なムーブメント」と説明しました。そして現在はWeb2.0からWeb3.0にインターネットが変化していく過度期に当たります。

なぜ現段階でも十分便利なWeb2.0のインターネットを根本的に作り直さなければならないのか。その理由はWeb2.0のインターネットがビジネスモデルとして広告モデルを採用していることです。これがWeb2.0の最大の誤ちでした。

「広告」は広く告げると書く通り、より多くの人に情報を伝えられることに価値があります。これを採用したWeb2.0のインターネットではWebサービス上のコンテンツに人々をできるだけ惹きつけておきページに留めておこうとします。

これにより何が発生するかと言うとフェイクニュースや炎上を目的とした質は低いがあなたを怒らせるようなコンテンツがWeb2.0では評価されてしまいます。

広告モデルは究極的には**「人から奪った時間を売るビジネス」**です。

結果、Web2.0のサービスは人々からより多くの関心を奪うことに最適化されていきます。企業はSNSを介してプラットフォームに蓄積されたデータをAIに分析させ、あなたが気に入りそうな情報をどんどんレコメンドするようになりました。もしこの本を読んでいるあなたがSNSの通知が気になって集中できないとしたらそれはWeb2.0のせいです。

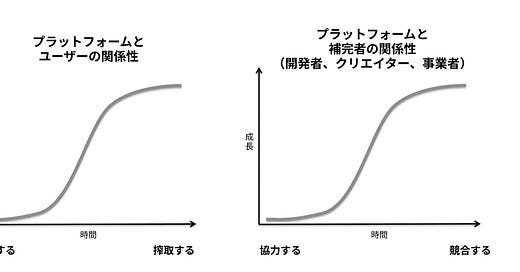

広告モデルを採用する中央集権型のWebサービスは、以下のようなライフサイクルをたどります。

Webサービスを立ち上げたばかりの頃はユーザーも少ないので、最初はユーザーを、そしてユーザーにコンテンツを提供してくれるクリエイター、開発者、企業などのサードパーティの補完者を集めるために企業は全力を尽くします。

ユーザーやサードパーティの数が増えていくと、Webサービスが普及のS字カーブを描きはじめ、提供できるサービスの質は着実に大きくなっていくネットワーク効果が生まれます。

この状態になると「あの人も使っているから」「使ってないと不便」という状況になっています。そうなるとユーザーはもう抜け出すことができません。

しかし、S字カーブの頂点に到達すると、ネットワーク参加者との関係がポジティブサムからゼロサムに変わります。成長を続けるためにはかつてのパートナーとユーザーの可処分時間を奪い合う競争をする必要があります。

有名な例としては、Microsoft対Netscape、Google対Yelp、Facebook対Zynga、Epic対Appleなどです。

これはどのWebサービスも自分のサービス上に滞留する時間を増やしてもらったほうが収益が上がる広告モデルを採用しているために発生する問題であり、ここがWeb2.0のインターネットの限界です。

例えるならば、途中までは一緒に手を取り合って一緒にゴールテープを切ろうと走っていた仲間がある日突然ユーザーを奪い合うライバルになり右手で握手して左手で殴り合う油断ならない相手になると言ったところでしょうか。

ユーザーの可処分時間を奪い合い競合に勝利するためにプラットフォーマー達はユーザーのデータを蓄積し、集めたビッグデータをAIに分析させることでユーザーが好きそうなコンテンツを提供するようシステムを最適化させていきます。

より多くのユーザーデータを集めたプラットフォーマーからは抜け出しにくく、サービスからの離脱を防ぐことができます。まるでデータを人質に取られているかのようです。

これらのデータは現在プラットフォーマーに「独占」されています。1人のユーザーがデータを人質に取られないままにWeb2.0のサービスを利用することは不可能です。

コンテンツのデータは企業に「所有」され、ユーザーを引きつける魅力的なコンテンツを作り出したクリエイターに支払われるはずだった利益がデータを所有する企業に吸い上げられる搾取的な構造が生まれたことがWeb2.0の欠陥です。

Web3.0に生まれた「データを所有する」概念

Web2.0では「データ」はユーザーのものではありませんでした。

例えば、個人情報です。「個人」情報なのでユーザーの所有物のような印象を受けますが、そのデータが保存されているのはプラットフォーマーが所有するDBです。

プラットフォーマーは自社DBに保有するユーザーデータを我が物顔でクライアントに売り渡すことで広告収益を上げていますが、データの提供元であるユーザーには1円も入りません。

これがWeb2.0の「当たり前」でした。

Web3.0ではユーザーがデータを「真」に所有する

これがWebサービスを利用する際に、個人情報を入力することが当たり前過ぎて、問題だと感じない方もいらっしゃるかもしれませんので、もう1つゲームに例えてみます。

「サービス終了=サ終」という言葉に落ち込んだことのある方も多いのではないでしょうか。

例えば、ソーシャルゲームのガチャを回して出てくるキャラクターは自分のスマホに表示されているので自分の物になっているような気がしますが、データ自体は企業のDBに保存されており実際はレンタルです。実際の持ち主は企業なので、ゲームのサービスが停止されればデータは消えてしまいます。

ユーザーが購入したデータであるにも関わらず、企業の都合でデータが消されてしまうのはおかしなことです。

一方、Web3.0ではブロックチェーン技術によりユーザーが自身のデータを「真」に所有します。

ゲームのデータはNFTなどの形でブロックチェーン上に所有者が記録され、ゲーム側があなたのデータ所有状況を参照してゲーム画面を変化させます。Web2.0とはデータ参照の方向性が異なることに注目してください。

データの参照の方向性が変化する

データをユーザーが「真」に所有することで、仮にゲームがサービス終了したとしてもユーザーが購入したデータは手元に残るようになります。企業によりゲームが開発されなくなってしまうと、データが残っても利用用途がなくなってしまいますが、ゲームデータはユーザーが所有しているのでそのゲームを遊んでいた熱量の高いユーザーがゲームの開発を引き継ぎゲームが存続するといった事例がでてきています。

ブロックチェーンが理想通りに普及すれば、web2.0時代に主流となった中央集権型のビジネスモデルにゲームチェンジが起こります。GAFAに代表される巨大IT企業のプラットフォームや金融、不動産、物流などを支配している巨大企業に依存する必要がなくなるのです。

Web2.0に抑圧されたカウンターカルチャーとしてのWeb3.0

初期のWeb1.0のインターネット市場はオープンで誰もが自由に利用できる現在のWeb3.0の思想に近いインターネットの構築が期待されていました。ギークなオタク達だけがやり取りする分にはそれで十分だったのですが、一般の方々がインターネットを利用するためには当時のインフラやWebサービスを個人で管理する限界などもあり、徐々に企業により中央集権化されていった歴史があります。

Web1.0でみんなの情報であったものが、いつの間にかWeb2.0で企業に独占され、Web3.0でまた情報が「真」に民主化されるのです。

Web3.0はWeb2.0で企業に奪われたデータの主権を取り戻す聖戦です。Web2.0で奪われた権利を取り戻そうとする内圧によりWeb3.0は推し進められます。

また、この聖戦に勝利することは暗号学の40年来の歴史における悲願なのです。

暗号化技術はもともと70年代後半に米政府機関と軍によって開発され、90年代初頭、サイファーパンク運動として正式に立ち上げられました。

「サイファーパンク」(CypherPunk)はCypher(暗号)とPunk(パンク)を組み合わせ、SFのジャンルである「サイバーパンク」(CyberPunk)をもじった造語で、暗号学の普及とプライバシーを保護するための技術開発に携わる活動、及び暗号学者やエンジニア等の活動家のことです。

CypherPunkは最初メーリングリストから始まりました。そして、このメーリングリストに固有の「単一障害点」を排除することを目的とした「分散型の独立したメーリングリストノードのネットワーク」を構築しています。当時から「非中央集権」という哲学がコミュニティに存在したと思わせるエピソードです。

有名なものではサイファーパンク宣言というものがあります。デジタル社会におけるプライバシーや個人の権利を守るために、我々は戦うという内容のものです。プライバシーはデジタル社会にとって必要不可欠なものです。それにも関わらず、未だに実現されていません。

現在のWeb3.0トレンドはサトシ・ナカモトがBitcoinを考案し「ブロックチェーン」が誕生したことにより始まったかのように思えますが、Web3.0の源流はこのサイファーパンクから来ています。

この歴史的背景を理解していれば、Web3.0のムーブメントはサイファーパンクがプライバシーという聖杯を自らの手に取り戻そうとする聖戦であることが理解できます。

Web3.0はサイファーパンクによって脈々と受け継がれてきた「思想」によって実現されるのです。エンジニアやギークな人々がWeb3.0に熱狂する理由はここにあります。

そして、この聖戦は現代社会が抱える社会正義とも符合しています。

【外圧的側面】社会正義によって推し進められるWeb3.0

IT業界やテクノロジーに詳しい人々がWeb3.0を推進することは当然の動きでありますが、Web3.0はITとは無縁の一般消費者が求める社会正義によって推し進められます。

社会課題の解決に持続可能をもたらすWeb3.0

ここ数年、持続可能性、SDGs、Well-beingなどのコトバが世の中に溢れ、利益至上主義であった資本主義経済の形が変わりつつあります。

SDGsは2015年の国連サミットで採択された、人権、経済、地球環境といった課題を解決し、持続可能な環境を作るための、17の目標と169のターゲットの総称です。

環境(E: Environment)、社会(S: Social)、ガバナンス(G: Governance)の英語の頭文字を合わせたESGという言葉も生まれており、企業の経営や投資活動がESGであるかの社会正義が問われる時代になってきています。

ここで企業が求められている社会正義とは、環境を一切破壊するなという0か1かの極論ではなく、誰かの幸福のために誰かの幸福が収奪されることなく、人類全体の幸福の総量を増加させる社会システムに貢献することです。

SDGsを始めとする社会正義を人々が企業に求める風潮は、巨大IT企業が推し進めたWeb2.0によってもたらされた、格差社会、不自由なインターネット、監視される社会、中央集権からの抑圧、不透明な倫理観への反発が根底にあります。

それに伴い、企業が営利活動を行う上での価値観も大きく変わらざるを得ない状況があります。

いくつか例をあげてみます。

価値観:【過度な搾取はNG、情報の独占は最小限に】

ユーザーの可処分時間を奪い、過度な消費を促していないか

解約率を下げるため、解約までのUXが複雑で難しいものになっていないか

売上を上げるために必要な情報以上のデータを取得しようとしていないか

価値観:【環境や他人への配慮はしたほうが良い】

人々が便利さを追求する行動の裏で環境を破壊していないか

価格を下げた低価格戦略を取ることで誰かが犠牲になっていないか

大量の紙を消費し、実印を強要する手続きにより生産性を下げていないか

価値観:【男女は平等、ホワイト企業であれ】

広告への注意を引くために巨乳の女の子のイラストを使う必要があるのか

公の場において性差や性的マイノリティーを茶化す会話をしてないか

社員の心の健康を重視し、時短勤務や子育て世代にも配慮しているか

企業が売上を上げるためにユーザーに過度なストレスを掛けたり、環境を汚したり、社員を働かせすぎると社会正義を盾にした「感情」が集まり炎上してしまうことがあります。現代の企業努力と社会正義は表裏一体です。

SDGsやESG、格差社会問題、監視社会など、英語や漢字で書くと難しい問題に聞こえてしまいますが、これらの根底には人間の**「感情」**が渦巻いています。

Web2.0で誕生したSNSにより、人々は**「繋がりやすく」はなりましたが、繋がりが「可視化」されたことにより逆に「孤独」**を感じるようになりました。フォロワー数や友達数によって自分の存在が小さく思えたり、SNSの「映える」投稿と自分の現実を思わず比較してしまいます。

そんな中において、上記の社会正義に基づいた「感情」はSNSで発信することによって「共感」を生みやすい特徴があります。感情が共感を生み、それが成功体験として結びついていけば、徐々に自分のアイディンティティとなっていきます。

このサイクルの行き過ぎた果てに誕生するのが**「謎の正義マン」**です。誰かの不正義を発見し、正義を執行する快楽に耽る。その過程で対象となる人間の尊厳や人間性を奪い取ったことは微塵も考慮しないモンスターの誕生です。

当然ですが、これは幸福の総量を増やす行為ではありません。社会正義に関わる問題は、特定の会社や人を批判することによってではなく、構造的に解決される必要があります。

この「構造的に解決する」という点がポイントです。

SDGsで掲げられているような課題は「誰しもが解決したほうが良い」と思う課題ですが、なぜ今まで解決されてこなかったかというと一重に「儲からない」からです。儲からないので課題を解決しようとする活動を持続させることができず、NPOが寄付金を募りながら活動するような状況となっています。

構造的な解決のためには、お金を稼いで持続可能性を得る必要があります。持続可能性はテクノロジーの発展によって実現されます。テクノロジーの発展は今まで10分かかっていたものを1分に短縮したり、大きかったものを小型化することでより便利、かつ、効率的になっていきます。

効率化されれば今までできなかったことが実現でき、収益化できる可能性も高まります。Web3.0の話題が出る時、Web2.0は位を落とされがちですが、現在のインターネットにより持続可能な領域は飛躍的に広がりました。

YoutubeやSubstackのようなサービスを通して個人でも**「情報」**をたくさんの人に配信してお金を稼ぐ手段が増え、価値観や働き方が多様化していきました。

Web3.0ではBitcoinを始めとするP2P送金の技術が誕生した事により、Web3.0では直接的な**「価値」**を送り合うことができます。

例えば、SNSで「ゴミ拾ったよ」と投稿している人がいたとして、Web2.0だった場合は「いいね」を押して「情報」を送信して終わりですが、Web3.0の場合は100円の「価値」を直接その人に送るといったことができるようになっていきます

100円を実際に送ろうとすると事業者に支払う手数料の方が高く、運営する企業側が赤字になってしまうのでWeb2.0では実現が難しかったことです。低いコストで資金を送り合えるようになることで、今までコストが見合わずビジネス化が進んでいなかった領域に持続可能性をもたらすことができます。

適切にインセンティブを設計し価値を送りあう経済圏を構築することで、ゲームを遊びながらお金を稼ぐ「Play to Earn」と呼ばれる事例も出てきています。

Playは「ゲームを遊ぶ」ことに掛かっているわけですが、歩くことで稼ぐ「Move to Earn」なども登場しており、今まで稼げなかったゲームを遊ぶ行為や歩く行為に持続可能性をもたらしています。

現時点においても、PlayやMoveに変わる様々な形の「〇〇 to Earn」の開発が進んできており、SDGsの課題に持続可能性を持って解決する手段の1つとなるかもしれません。

社会課題の解決を掲げる聖人君主はWeb3.0を学ぶ義務があるとも言えるでしょう。

国家による巨大企業の分解

米国の巨大IT企業群を指すGAFAという呼び名を聞くようになり久しいですが、GAFAは巨大になりすぎました。大きなプラットフォーマーは様々なところで軋轢を生みます。

有名なものでいうと、スマホのアプリストアの決済手数料30%問題です。スマホアプリを開発しマネタイズを始めるとiPhoneであればAppleに、AndroidであればGoogleに決済手数料として30%を支払わなければなりません。

これが高すぎるとして、Appleと戦っているのがFortniteを運営するEpic Gamesです。ニュースなどが度々話題になるので聞いたことがあるかもしれません。

スマホアプリの市場はAppleとGoogleにより**「独占」**されている状態です。

巨大なプラットフォームのサービスはユーザーにとって**「便利」かつ「最適化」**されているがゆえに使わざるを得ない存在にすでになっており、出店手数料をあげられたり、検索のロジックを変更されても事業者は抗うすべが無く、泣く泣く対応するしかありません。

その他にも大小様々な問題が起こっており、米国ではGAFAを狙い撃ちにした独占禁止法の改正案が可決され、大きくなりすぎたTechジャイアントの解体、脱プラットフォーマーの流れが進んでいます。

以前、Facebook(現Meta)がLibraというStablecoinを発行しようとした時に、世界中の反対に合い頓挫したことがあります。その後、プロジェクト名をDiemに変え実現を目指しましたものの、計画は完遂されませんでした。

企業がStablecoinを発行するということは**「通貨発行権を企業が持つ」**ということです。何を当たり前の事を、と思うかもしれませんが、通貨発行権は国家だけが持つ特権でした。国家はこの権利を有しているがゆえに金融政策により時刻の経済圏をコントロールすることができてます。

米国内に米国が関与できない通貨の流通を許すわけもなく、Libraの1件は通貨発行権を持とうとした企業を国家が潰した形となります。

これは国家の上にそれ以上に巨大な企業は存在し得ないという株式会社の構造上の限界を迎えていることの証左です。

国家以上の規模に成長しようとする企業にとって重要なキーワードは**「分散」**です。データを独占せず、利益を独占せず、国家に邪魔をされない分散型のWeb3.0のテクノロジーが必要です。

SDGsの流れはボトムから、国家による巨大企業解体の流れはトップから企業に「分散」を迫ってきており、企業は今Web3.0の分散テクノロジーを使って社会正義を全うする必然性を負うようになっているのです。

Web3.0への期待

ブロックチェーンが順当に普及すれば、Web2.0時代に主流となった中央集権型のビジネスモデルにゲームチェンジが起こる可能性が高い。GAFAのようなプラットフォームに依存する必要がなくなり、様々なビジネスモデル変えることになるでしょう。

Web1.0に期待され、Web2.0では実現できなかった、真の情報の民主化がWeb3.0では実現することができます。これはWeb3.0がWeb2.0を駆逐するという話ではありません。

Web2.0から3.0の2.○○の間をユーザーの利用意向に合わせて選択できるようになる**「選択肢の自由化」**です。2.0の世界が完全になくなるといったものではないのです。

Web3.0を語る上で、筆者の好きな物事の対比構造として、**「スーツ VS コミュニティ」**というものがあります。スーツがエリート、コミュニティがユーザーを指し、権力者と民衆の対比として使われるコトバです。Web3.0では中央集権vs分散、先行者vs後発の挑戦者などの対比としても使われます。

スーツに支配された世界においてコミュニティ側は戦う術を持ちえませんでしたが、コミュニティは**「分散」**というスーツと戦う武器を手にしました。スーツに負けたり悔しい思いをした経験のある人はたくさんおり、ブロックチェーンが持ち込んだこの「分散」というコンセプトはスーツに抑圧されてきたコミュニティに完全にカルチャーフィットし、圧倒的な熱狂を生み出します。

Web3.0はこの熱量が生み出すコミュニティによる反撃の物語です。Web3.0はコミュニティによるボトムアップからの静かなる革命によって実現されます。

ご連絡

Gitcoin Grant出してます

のぶめいはGitcoin Grantに2つプロジェクトを提出しています。

■ のぶめいのメルマガのGrant https://gitcoin.co/grants/3422/nobumei-newsletter

■ 広告枠のマーケットGrant https://gitcoin.co/grants/3614/kaleido-decentralized-ad

のぶめいラジオ始めました

このメルマガの内容を解説するラジオを始めました。テキストよりラジオのほうが情報に接しやすい方もいらっしゃるでしょう、ということでメルマガの内容をのぶがめいに説明する形でやっています。stand.fmってアプリでやってましたが、サービスがWeb2すぎるのでPodcastに変更しました。模索中です。

stand.fm:https://stand.fm/channels/616990bdafa93b18fc46b1cd

Podcast:https://anchor.fm/nobumei/episodes/2021NFT-e1c611j

相互リンク枠

■はるか先生の週間NFTニュース

@はるか先生が書いているこちらを読んでおけばNFT関連ニュースはカバーできるのでオススメ